<1>

"Gedenke Herr und siehe, wie es uns ergehe: Unser Erbe ist Frembden zu theil geworden, und unsere Häuser denen, die uns nit angehören. Wir seynd Waysen, und haben keinen Vatter und unser Mutter ist ein Wittibe (Klage Lied Jeremiae c. 5 v. 1 seqq.)."

[1]

<2>

Mit diesen Worten endet eine Bittschrift Anna Magdalenas von Pfalz-Birkenfeld-Bischweiler (1640-1693), die als Vormünderin ihrer Söhne die Grafschaft Hanau-Lichtenberg regierte und seit 1670 am Reichshofrat gegen Landgraf Georg Christian von Hessen-Homburg (1626-1677) prozessierte. Die verwitwete Gräfin von Hanau-Lichtenberg wandte sich 1670 hilfesuchend an den Kaiser, der der 'oberste' Vormund minderjähriger Waisen sowie der Schutz- und Schirmherr der Witwen war: Mit der Wahlkapitulation verpflichtete sich das Reichsoberhaupt, für die Rechte der 'personae miserabiles' einzutreten.

[2]

<3>

Für die gerichtliche Entscheidung der unterschiedlichen Streitigkeiten gab es im frühneuzeitlichen Reich keine einheitliche Rechtsgrundlage. Das Normensystem basierte grundsätzlich auf Ungleichheiten, die in der ständisch gegliederten Gesellschaft, im Personenstand sowie in der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht begründet waren. Die Frau war dem Mann prinzipiell unter- und nachgeordnet. Frauen waren aufgrund der eingeschränkten Geschäftsfähigkeit vom Erwerb bestimmter Rechte ausgeschlossen.

[3] Welche Rolle aber spielte das Geschlecht der Klägerin oder der Beklagten bei einem Prozess vor einem der beiden Reichsgerichte? Begegnete man Frauen anders als Männern? Galten für Frauen andere Rechtsgrundlagen als für Männer?

<4>

Die Zuständigkeit der Reichsgerichte hing in erster Linie davon ab, ob ein Kläger oder ein Beklagter reichsmittelbar oder reichsunmittelbar war. Die Argumente des juristischen Diskurses über die Frage, ob unmittelbare Reichsangehörige von mittelbaren Witwen und Waisen erstinstanzlich vor den Reichsgerichten belangt werden dürften, kamen in der Rechtspraxis nicht zum Ausdruck. Klagte eine bürgerliche Witwe am Reichshofrat oder Reichskammergericht gegen einen Reichsfürsten, dann wurde ungeachtet aller Gegenargumente auch dort entschieden.

<5>

Empirische Untersuchungen lassen die Schlussfolgerung zu, dass Frauen um ihre Rechte wussten und ihre Ansprüche vor Gericht durchzusetzen vermochten.

[4] Da das öffentliche Auftreten der Frau vor Gericht die Grenzen der Schicklichkeit überschritt, wurden sie bis auf seltene Ausnahmen von ihrem Ehemann oder einem 'Kriegsvogt' vertreten.

[5] Es liegen keine Angaben darüber vor, wie hoch der Prozentsatz von Frauen insgesamt ist, die als Klägerinnen oder als Beklagte an Prozessen am Reichshofrat beteiligt waren. Hinsichtlich der Reichskammergerichtsprozesse des 16. Jahrhundert kommt Filippo Ranieri zu dem Schluss, dass Frauen nur sehr selten auftraten.

[6] Anette Baumann hat in ihrer Studie über die 'Gesellschaft der Frühen Neuzeit im Spiegel der Reichskammergerichtsprozesse' nachgewiesen, dass bei 9,3% der Prozesse Frauen zu den Prozessparteien zählten.

[7] Baumann unterscheidet die Kategorie 'Frau' je nach Status, da Standeszugehörigkeit und Personenstand entscheidend für die Rechtsposition waren. In 225 Prozessen traten Frauen als Klägerinnen auf (davon 41,5% adelige Frauen), in 147 wurden sie beklagt. Höher war die Anzahl bei Prozessen der verwitweten Frauen (305 Klägerinnen - davon 113 Adelige - und 231 Beklagte); dies erklärt sich aus der in einigen Regionen des Reiches geltenden Geschlechtsvormundschaft, der 'cura sexus'. Die meisten Prozesse gehörten in den Bereich des Ehe-, Familien- und Erbrechts, darüber hinaus fanden Auseinandersetzungen über schuldrechtliche Fragen und über das Recht der Berufsausübung statt.

|

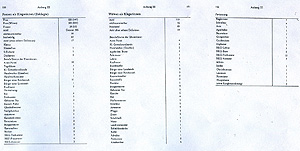

Abb. 1 |

|

<6>

Zu den ausschließlich von Frauen initiierten Prozessen zählten die Klagen über nicht eingelöste Eheversprechen und Vaterschaftsklagen.

[8] Die Durchsicht der beiden von Koser vorgelegten Bände über den untrennbaren Bestand des Reichskammergerichts bestätigen Baumanns Ergebnisse.

[9] Für den Reichshofrat liegen bislang leider keine vergleichbaren Untersuchungen vor.

[10]

<7>

Die kaiserliche Konfirmation von Fürstlichen Testamenten, Erbeinungen und Eheverträgen, von vormundschaftlichen Regentschaften sowie anderen Hausgesetzen zählte zur sogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit,

[11] die in die Zuständigkeit beider Reichsgerichte fiel. Bislang lassen sich keine Aussagen darüber treffen, ob Fürstinnen die 'confirmatio caesarea' öfter einholten als die zu Vormündern bestimmten männlichen Verwandten eines Prinzen. Ob die Bestätigung erbeten wurde, hing mit der Nähe einer Dynastie zum Kaiser zusammen; sie wurde unabhängig vom Geschlecht der Vormünderin bzw. des Vormundes erbeten.

[12]

<8>

In den alleinigen Zuständigkeitsbereich des Reichshofrats fielen die kaiserlichen Reservatrechte; nur in Wien konnte die Erteilung der vorzeitigen Volljährigkeit gesucht werden.

[13] Als Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel (1738-1807) verwitwete und die Regentschaft in Sachsen-Weimar antrat, hatte sie das vorgeschriebene Alter noch nicht erreicht, daher bat sie den Kaiser um die 'venia aetatis'. Auch die Erteilung der Volljährigkeit erfolgte unabhängig davon, ob sich eine Fürstin oder ein Fürst an den Kaiser wandte.

[14] Ebenfalls in die ausschließliche Zuständigkeit des Reichshofrats gehörten Standeserhebungen sowie Entscheidungen in Auseinandersetzungen über Standesqualitäten. 1778 klagte Wilhelm zur Lippe vor dem Reichshofrat gegen seinen älteren Bruder Ludwig Heinrich Adolf, da dieser die Standesqualität seiner Schwägerin Wilhelmine Gottliebe von Trotha angezweifelt und den Ehevertrag als nicht hausgesetzmäßig abgelehnt hatte.

[15] 1786 weigerte sich Wilhelmine von Schönburg-Lichtenstein (1746-1819), die Ehe ihres Schwagers Ludwig Heinrich zur Lippe-Biesterfeld (1743-1794) mit Christine Ernestine Kellner anzuerkennen. Der Reichshofrat erklärte die Ehe zur notorischen Mesalliance und sprach allen Kindern Sukzessions-, Titel- und Wappenrecht ab. Auf Bitten Ludwig Heinrichs wurde schließlich mit den Agnaten eine Regelung getroffen und der Kaiser ersucht, Christine Ernestine in den Adelsrang zu erheben.

[16] Eine unterschiedliche Behandlung von Männern und Frauen hinsichtlich der Standeserhebungen lässt sich nicht nachweisen.

<9>

Die höchsten Reichsgerichte schützten nicht nur die Rechte von reichsunmittelbaren und reichsmittelbaren Waisen und Witwen. Frauen befanden sich auch unter den Beklagten. 1736 beispielsweise strengten die Landstände gegen Wilhelmine Johannette von Nassau-Saarbrücken (1700-1756), die als Regentin ihres minderjährigen Sohnes die Grafschaft Lippe verwaltete, einen Prozess am Reichshofrat an und warfen ihr vor, eigenmächtig Steuern zu erheben.

[17] Ebenso wurde Amalie Elisabeth von Hanau-Münzenberg (1602-1651), die 1637 die vormundschaftliche Regentschaft in Hessen-Kassel übernommen hatte, seit 1640 von der hessischen Ritterschaft sowohl am Reichshofrat als auch am Reichskammergericht beschuldigt, ohne Zustimmung des Landtages Kontributionen zu fordern.

[18] Im Jahr 1797 beklagten zwei Steeler Bürger die Fürstäbtissin von Essen, die gegen das Weiderecht verstoßen hatte.

[19] An diesen Prozessen wird deutlich, dass die Position der verwitweten Landesherrin als vormundschaftliche Regentin oder die Herrschaft der Fürstäbtissinnen von den Landständen und Untertanen nicht in Frage gestellt wurde. Denn die Konflikte endeten weder mit dem Regierungsantritt des jungen Landesherrn, noch unterschieden sich die Argumente von denen in den Auseinandersetzungen zwischen einem regierenden Fürsten und den Ständen. Sie sind vielmehr als 'Verteilungskämpfe' (Walz) zu interpretieren.

[20]

<10>

Die in den frühneuzeitlichen Rechtsformen vorfindliche Ungleichbehandlung der Geschlechter wurde weder von den Juristen noch von den Frauen hinterfragt. Gemäß dem Grundsatz "suum cuique", d. h. entsprechend der Zugehörigkeit zu einem Stand sowie zu unterschiedlichen Rechtspositionen, wurde das Urteil gefällt - die Kategorie 'Geschlecht' spielte angesichts der sozialen Ungleichheiten der ständischen Gesellschaft jedoch eine untergeordnete Rolle: Es sei zu erinnern, hielt Johann Heinrich Zedler 1747 fest, "dass ausser denen in den Rechten ausdrücklich beniemten Fällen, die Weibs=Personen, mit denen Manns=Personen gleiche Rechte geniessen."

[21] Erst mit der Auflösung der Feudalgesellschaft und der Formierung der bürgerlichen Gesellschaft wurden Menschen in zwei Gruppen, in Männer und Frauen unterschieden und die Geschlechterdifferenz zum Prinzip der Rechtsfindung.

[22]

| [1] |

Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien (HHStAW), Reichshofrat,

Ant., Fasz. 26, 3: Hanauische Vormundschaft contra

Hessen-Homburg citationis ad videndum cassari obligationem

1671-1679: Denkschrift des Reichshofratsagenten Tobias

Sebastian Praun, Wien 19.5.1674 (st.n.). Vgl. Christoph von

Rommel: Geschichte von Hessen, Bd. 9, Kassel 1842, 262f.

|

| [2] |

Vgl. z. B. Gerd Kleinheyer (Hg.): Wahlkapitulation Kaiser

Karls V., Art. 1 und 27. Die kaiserlichen

Wahlkapitulationen. Geschichte, Wesen und Funktion (=

Studien und Quellen zur Geschichte des deutschen

Verfassungsrechts, Reihe A, Studien 1), Karlsruhe 1968.

Wolfgang Sellert: Über die Zuständigkeitsabgrenzung von

Reichshofrat und Reichskammergericht, insbesondere in

Strafsachen und Angelegenheiten der freiwilligen

Gerichtsbarkeit (= Untersuchungen zur deutschen Staats- und

Rechtsgeschichte NF, Bd. 4), Aalen 1965, 63 f. Werner

Tetzlaff: Der Kaiser als Obervormund der Fürsten, Diss. jur.

Frankfurt a. M. 1966, 19-22. Zu den spektakulären Prozessen

zählt der 1651 am Reichshofrat gegen ihren Landesherrn

angestrengte Prozess der Elisabeth von Marenholz: Graf Enno

Ludwig von Ostfriesland hatte ihren Gemahl beschuldigt,

seine Mutter Juliane von Hessen-Darmstadt verhext zu haben,

und ihn dann hinrichten lassen; ein Urteil, das bereits von

den Zeitgenossen als Justizmord bezeichnet wurde. Vgl. Louis

Hahn: Der Marenholz-Prozess, in: Jahrbuch der Gesellschaft

für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden 27

(1939), 1-105, hier 68 mit Anm. 182.

|

| [3] |

Vgl. Elisabeth Koch: 'Maior dignitas est in sexu virili',

Das weibliche Geschlecht im Normensystem des 16.

Jahrhunderts (= Studien zur europäischen Rechtsgeschichte

57), Frankfurt a. M. 1991. Dies.: Zur juristischen Stellung

des weiblichen Geschlechts im Jahrhundert von Humanismus und

Reformation, in: Maria Teresa Guerra Medici (Hg.):

Orientamenti civilistice e canonistici sulla condizione

della Donna, (Collana: Scienze del diritto e dell'economia

14), Neapel / Rom 1996, 139-150. Dies.: Die Frau im Recht

der Frühen Neuzeit, Juristische Lehren und Begründungen, in:

Ute Gerhard (Hg.): Frauen in der Geschichte des Rechts von

der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart, München 1997, 73-93.

Ursula Floßmann. Österreichisches Privatrechtsgeschichte,

Wien / New York 1983, 24-26. Dies.: Die Gleichberechtigung

der Geschlechter in der Privatrechtsgeschichte, in: Dies.

(Hg.): Rechtsgeschichte und Rechtsdogmatik, Festschrift für

Hermann Eichler, Wien / New York 1977, 119-144. Dies.:

Geschlechtsspezifische Diskriminierung und

Gleichbehandlungsgebot als Strukturelemente

frühneuzeitlicher Rechtsordnungen, in: Louis C. Morsak /

Markus Escher (Hg.): Festschrift für Louis Carlton, Zürich

1989, 617-625.

|

| [4] |

Vgl. Peter Oestmann: Germanisch-deutsche Rechtsaltertümer

im Barockzeitalter - eine Fallstudie (= Schriftenreihe der

Gesellschaft für Reichskammergerichtsforschung 26), Wetzlar

2000.

|

| [5] |

Vgl. Elisabeth Koch: 'Maior dignitas' (wie Anm. 3), 84-90.

|

| [6] |

Vgl. Filippo Ranieri: Recht und Gesellschaft. Eine rechts-

und sozialgeschichtliche Analyse der Tätigkeit des

Reichskammergerichts im 16. Jahrhundert (= Quellen und

Forschungen zur Höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich 17),

Köln / Weimar / Wien 1985, 227.

|

| [7] |

Anette Baumann: Die Gesellschaft der Frühen Neuzeit im

Spiegel der Reichskammergerichtsprozesse. Eine

sozialgeschichtliche Untersuchung zum 17. und 18.

Jahrhundert (= Quellen und Forschungen zur Höchsten

Gerichtsbarkeit im Alten Reich 36), Köln / Weimar / Wien

2001, 80-83, 150-152. Vgl. Irene Jung: "Ihrem Herzen und

Charakter Ehre machen". Frauen wenden sich an das

Reichskammergericht (= Schriftenreihe der Gesellschaft für

Reichskammergerichtsforschung 21), Wetzlar 1998, 8. Jung

wertet 108 Prozesse von Frauen aus, die in Wetzlar lebten:

60% der Frauen waren verwitwet, 15% ledig, 25% verheiratet;

69% bürgerliche, 31% adelige Frauen. 38% der Prozesse wurden

von Frauen aus dem näheren Umfeld des Reichskammergerichts

angestrengt, d. h. 62% der Klägerinnen hatten keinen

persönlichen Bezug zu dem Gericht.

|

| [8] |

Vgl. Anette Baumann: Die Gesellschaft der Frühen Neuzeit

(wie Anm. 7), 80-83, 150-152. Johann Nikolaus Becker:

Fragmente aus dem Tagebuche eines reisenden Neufranken, nach

der Erstausgabe von 1798 neu hg. von Wolfgang Griep, Bremen

1985, 20.

|

| [9] |

Vgl. Otto Koser (Hg.): Repertorium der Akten des

Reichskammergerichts, Untrennbarer Bestand (=

Veröffentlichungen des Gesamtvereins der Deutschen

Geschichts- und Altertums-Vereine), Bd. 1: Prozessakten aus

der Schweiz, Italien, den Niederlanden und dem Baltikum,

sowie der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Heppenheim 1933, Bd.

2: Prozessakten aus dem Elsaß, aus Lothringen und

angrenzenden ehemaligen Reichslanden, Heppenheim 1936. Z. B.

Bd. 1, Nr. 159 Anna Greetz, genannt Mertloch aus Mertloch

bei Koblenz klagt 1589 gegen Damian von Harff, den Fürstlich

Jülichschen Rat und Amtmann zu Löwenburg wegen nicht

gezahltem Lohn; ebd. Nr. 393 Vaterschaftsklage der Witwe

Marie Benchats aus Glovelier gegen Joseph Montavon aus

Boecourt (1774). Hans Seehase: Ehesachen vor dem

Reichskammergericht. Die Ehe im Spannungsfeld zwischen

Reich, Territorien und Kirche am Beginn der Neuzeit, Diss.

jur. Münster 1999.

|

| [10] |

Siehe hierzu auch den Beitrag von Siegrid Westphal,

"Eigentums- und Besitzrechte von Frauen in der Rechtspraxis

des Alten Reiches (1648-1806)" an der

Friedrich-Schiller-Universität Jena, in dieser Ausgabe.

|

| [11] |

Wolfgang Sellert: Über die Zuständigkeitsabgrenzung (wie

Anm. 2), 98-111.

|

| [12] |

Vgl. Heinz Mohnhaupt: Die Lehre von der "Lex Fundamentalis"

und die Hausgesetzgebung europäischer Dynastien, in: Ders.

(Hg.): Historische Vergleichung im Bereich von Staat und

Recht, Gesammelte Aufsätze (Ius commune, Sonderheft 134),

Frankfurt a. M. 2000, 1-34. Pauline Puppel: Die Regentin.

Vormundschaftliche Herrschaft in Hessen 1500-1700

(Geschichte & Geschlechter), Diss. Kassel 2003, Frankfurt a.

M. 2004 (Druck in Vorbereitung).

|

| [13] |

Vgl. Jürgen Pratje: Die kaiserlichen Reservatrechte, Diss.

Erlangen 1957. Wolfram Suchier: Geschichte der venia aetatis

in Deutschland vor 1900, Diss. Halle 1907. Wolfgang Sellert:

Über die Zuständigkeitsabgrenzung (wie Anm. 2), 107-111.

|

| [14] |

Vgl. Suchier: venia aetatis (wie Anm.13).

|

| [15] |

Vgl. Johannes Arndt: Die Grafschaft Lippe und die

Institutionen des Heiligen Römischen Reiches im 17. und 18.

Jahrhundert, in: Zeitschrift für Historische Forschung 18

(1991), 149-176, hier 164.

|

| [16] |

Vgl. Johannes Arndt: Die Grafschaft Lippe (wie Anm. 15),

149-176, hier 165. Hermann Schulze (Hg.): Die Hausgesetze

der regierenden Fürstenhäuser, Bd. 2, Jena 1878, 167-184.

|

| [17] |

Vgl. Johannes Arndt: Die Grafschaft Lippe (wie Anm. 15),

149-176, hier 162.

|

| [18] |

Vgl. Staatsarchiv Marburg (StAM), 5, Nr. 17073, 17074,

19147, 1950, 19158; 304, 199 und 200. Staatsarchiv Darmstadt

(StAD), Best. E 2, Nr. 17/6 und 20/2.

Pauline Puppel: Die Regentin. Vormundschaftliche Herrschaft in Hessen 1500-1700 (= Geschichte & Geschlechter 43), Frankfurt/M. 2004, Teil II, Kap. 3. |

| [19] |

Vgl. Karl Kroeschell: Besprechung von Stephan Brakensiek:

Agrarreform und ländliche Gesellschaft, Die Privatisierung

der Marken in Nordwestdeutschland, 1750-1850, Paderborn

1991, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 16 (1994),

158f. Ute Küppers-Braun: Macht in Frauenhand. 1000 Jahre

Herrschaft adeliger Frauen in Essen, 3. Aufl. Essen 2002.

|

| [20] |

Vgl. Rainer Walz: Stände und frühmoderner Staat. Die

Landstände von Jülich-Berg im 16. und 17. Jahrhundert (=

Bergische Forschungen 17), Diss. Bielefeld 1976, Neustadt

a.d. Aisch 1982. Raingard Esser: Landstände und

Landesherrschaft. Zwischen 'status provincialis' und

'superioritas territorialis', Landständisches

Selbstverständnis in deutschen Territorien des 17.

Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 23

(2001), 174-194.

|

| [21] |

Johann Heinrich Zedler (Hg.): Universal=Lexicon, Bd. 54,

Leipzig / Halle 1747, 78-106, hier 78.

|

| [22] |

Vgl. Ursula Floßmann: Die beschränkte

Grundrechtssubjektivität. Ein Beitrag zum österreichischen

Gleichheitsdiskurs, in: Ute Gerhard (Hg.): Frauen in der

Geschichte des Rechts. Von der frühen Neuzeit bis zur

Gegenwart, München 1997, 293-324. Gerhard Dilcher: Die

Ordnung der Ungleichheit. Haus, Stand und Geschlecht, in:

ebenda, 55-72. Hausen, Karin: Die Polarisierung der

'Geschlechtscharaktere', Eine Spiegelung der Dissoziationen

von Erwerbs- und Familienleben, in: Werner Conze (Hg.):

Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas,

Stuttgart 1976, 363-393.

|